総務省は「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを2025年10月から禁止する」などの制度改正を含めた、ふるさと納税制度のルール見直しを2024年6月に発表しました。

この記事ではルールの変更が今後のふるさと納税にどのような影響を与えるか、解説していきます。

総務省は「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを2025年10月から禁止する」などの制度改正を含めた、ふるさと納税制度のルール見直しを2024年6月に発表しました。

この記事ではルールの変更が今後のふるさと納税にどのような影響を与えるか、解説していきます。

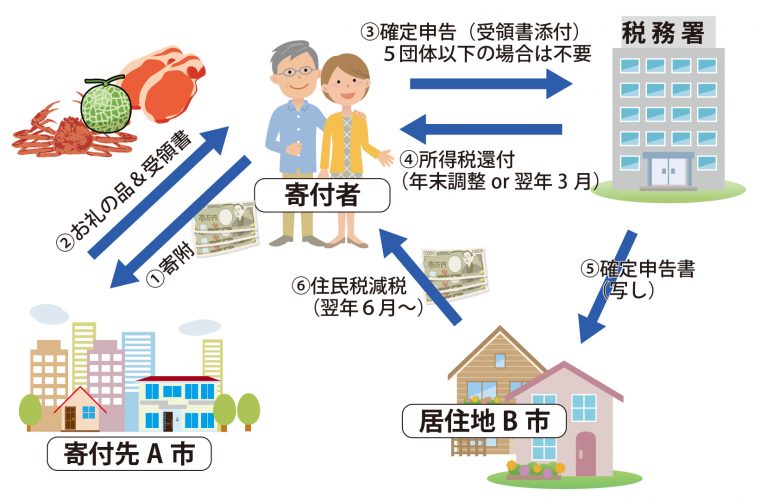

そもそも「ふるさと納税」とは、自分の生まれ故郷や支援したい自治体に対して、「納税」という名の「寄付」を行う制度のことです。

寄付を行うと、その合計額から2,000円を引いた金額が、住民税や所得税の控除・還付の適用対象になります。

そして「ふるさと納税」の最大の魅力は「寄付のお礼として、地域の特産品(返礼品)がもらえること」ことです。

今回の制度改正が執行されるのは2025年10月からなので、各ポータルサイトのポイント還元は2025年9月末で終了しました。

楽天グループ株式会社は、ふるさと納税へのポイント付与を禁止する総務省告示の無効確認を求める行政訴訟等を、東京地方裁判所に提起したと発表しました。主張の概要は以下の通りです。

2025年10月以降、ポイント付与を行うふるさと納税サイトはありませんが、各ポータルサイトからのポイント還元が無くなっても各自治体の事業者が提供する豪華な返礼品は引き続き受け取ることができ、ふるさと納税が魅力的な制度であることには変わりありません。

画像:ふるなび

「ふるなびマネー」は2025年12月にスタートした新しい決済手段です。

ふるさと納税サイト「ふるなび」で支払いはもちろん、それ以外の施設などでも使えます。

クレジットカードでのチャージ金額の5%分が増量してチャージされるため、実質的に最もお得な支払手段となっています。

例えば、クレジットカードを使って1万円のチャージを行うと、その5%分の500円分が増量され、10500円分のふるさと納税ができます。

ふるさと納税の寄付を受け付けている「ふるさと納税サイト」は複数ありますが、サイトごとに「限定の返礼品」があります。

その中には寄付額や容量がオリジナルの場合も多く、同じ返礼品でもサイトが異なると寄付額が違うことも多いので是非比較サイトを有効活用してください。

令和7年6月24日に「ふるさと納税の指定基準の見直し等」が総務省から発表されました。

令和8年10月以降に具体的に変わる点は以下の通りです。

・区域外で製造された加工品

区域内で生産された原材料を100%使用している場合にのみ、返礼品として認められます。(例:区域内のリンゴを100%使用して区域外の工場で製造したリンゴジュース)

・熟成肉・精米

これまでも地場産品と認められていませんでしたが、改めてその基準が徹底されます。

返礼品の企画や製造の一部のみを区域内で行い、主要な部分を海外などに依存しているケースに対して、返礼品の価格の半分以上の付加価値が区域内で生み出されたことを証明し、公表することが義務付けられます。

自治体のキャラクターグッズなどを地場産品として扱う場合、そのキャラクターが「自治体の広報活動に資するもの」であることの具体的な実績や計画を示すことが新たに要件として加わります。

返礼品として提供される買物券などは、区域内で生産された農作物のみを取り扱う直売所など、提供されるサービスと地域との間に強い関連性があるものに限定されます。

2025年12月発表の与党税制改正大綱では、新たに課税所得1億円以上の高額所得者を対象に、住民税の特例控除額に193万円の上限を設けることが盛り込まれました。

これにより、独身または夫婦共働きの場合、所得税の寄付金控除201万円と住民税の基本控除44万円と合わせて438万円が控除の上限となります。

さらに上記の税制改正大綱では、自治体が受け取る寄付金のうち、募集にかける費用の割合を現在の最大5割から2029年までに段階的に最大4割へ引き下げられることも盛り込まれました。

返礼品の調達割合が3割までと決められている中で、特に低額返礼品の場合は残りの1割で送料や決済手数料等を済ませる難易度が上がり、今より返礼品の魅力が落ちる(寄付額に対しての調達割合が落ちる)ことが予測されます。

総務省は今回の制度改正の趣旨として次のように述べています。

ポイントを付与する仲介サイトを通じた募集を禁止することで、自治体がサイトに支払う手数料を減らすことができれば、集めた寄付をほかの事業に使えるようになるのではないか

確かに手数料が下がれば経費率が下がり、自治体が自由に使えるお金が増える可能性があります。

その一方でポータルサイトを通しての寄付が減ってしまった場合、各自治体が寄付額を伸ばすためには各自マーケティング活動を強化する必要が出てきます。

1,700を超える自治体がそれぞれ日本全国へのマーケティング活動を頑張っても、非効率になってしまうリスクもあるでしょう。

ふるさと納税という制度はこれまで、各ポータルサイトのマーケティングが効率的に行われてきたからこそ利用者を順調に毎年伸ばしてきたとも言えるので、今回をきっかけに制度利用者の拡大が鈍化してしまうかもしれません。

総務省は、「ポイント付与を禁止することで仲介サイトの手数料を下げる」としていますが、楽天は「ポイントの原資を地方自治体には負担を求めておらず、楽天が負担しているため、仮にポイントを禁止しても手数料が下がることはない」ことなどを説明しました。

下記の基準1〜3すべてに該当する宿泊券・旅行クーポンのお礼の品が2024年10月1日以降、取り扱い終了(一部例外あり)となりました。

2023年10月から適用された新制度の、主な改正内容は以下の通りです。

1つ目の「ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とす」ことの影響はそこまで大きなインパクトでは無いと予想されますが、以下のような事象が発生する自治体も出てくるでしょう。

2つ目の「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める」ことの影響は、自治体によっては大きなインパクトになり得る改正です。

外国産などの肉を加工した「熟成肉」や、他の都道府県で収穫された米を精米した「お米」は自治体の地場産品として認められなくなることにより、複数の人気返礼品が10月から姿を消すことになります。

大阪府泉佐野市は今回の改正により年間寄付額が「32億円減る(2022年度寄付額の約23%相当)」と算出しています。

記者会見で、千代松市長は「府内で年間飼育されている牛は約780頭。市が全部仕入れても、今取り扱っている熟成肉の量の1か月分にも満たない」と指摘。

3つ目については改正前も「関連性のあるものかつ主要な部分を占めるもの」という決まりがありましたが、「附帯するもの」かつ「価値全体の七割以上であること」に変更されたことでセット品の基準が厳しくなったと言えます。

影響を受ける自治体や返礼品は多くありませんが、大阪府熊取町が提供する「Dyson製品とタオルのセット」などの返礼品が姿を消す可能性が高そうです。

以上、ルールの変更・改定により10月以降の返礼品にどのような影響があるのかを解説しました。

23サイトを横断した返礼品の一覧は、以下をご覧ください。