ふるさと納税の大手サイトを横断比較できる「ふるさと納税ガイド」は10月29日に正式版をリリースしました。

サービスを作ろうと思った背景や実現したいこと、今後の展望を書かせて頂きます。

最後に「ふるさと納税を楽しむ5つのTips」も載せているのでぜひご覧ください。

目次

前提:ふるさと納税とは

ふるさと納税を楽しむ5つのステップを図解

「ふるさと納税」は、自分の好きな自治体に寄付ができる制度です。

自治体に寄付をすると、お礼として地域の特産品や名産品が送られてきます。

寄付金額を自分が住んでいる自治体へ申告することにより、寄付分の税金を控除することができます。(※)

ふるさと納税で寄付されたお金は、地域の活性化に向けたさまざまな取り組みに使われます。

※年収や家族構成によって異なる「控除限度額」を上限とし、寄付金額から2,000円を引いた金額が控除されます。詳しくは限度額計算シミュレーションをご覧ください。

ふるさと納税関連サービスを作ろうと考えた理由

私たちが「ふるさと納税」という分野でサービスを作ろうと考えたのには4つの理由があります。

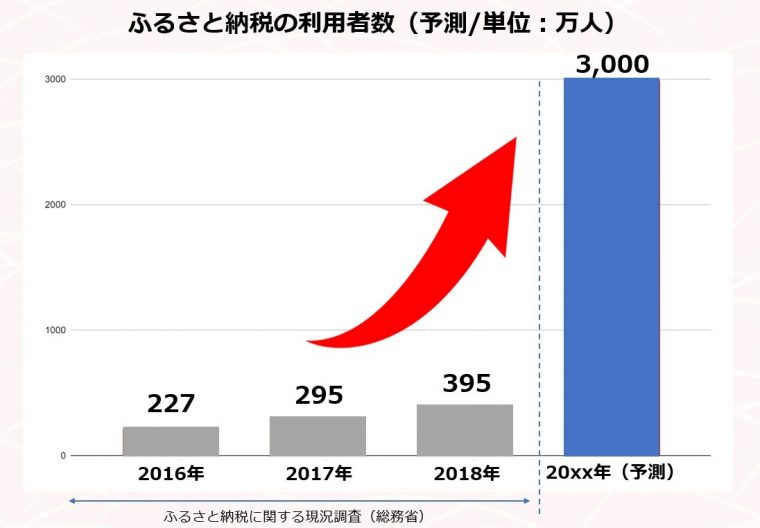

理由1:利用者数が多く、成長白地もある

ふるさと納税の利用者数予測

新規事業検討の際、「大きなポテンシャルがあり」「これから伸びる」市場で、市場の拡大をけん引するようなサービスを作りたいと考えていました。

ふるさと納税は2018年には約395万人が活用し、寄付額にして約5,000億円以上が動いた市場ですが、それでもまだ対象者の15%未満の活用に留まっています(※1)。

制度活用メリットの大きい「年収300万円以上の人」に絞っても対象者は約3,000万人以上/総寄付額は2兆円以上の市場になると考えられます(※2)。

※1 参考:ふるさと納税に関する現況調査(総務省)

※2 参考:国税庁

・各給与レンジから想定される控除限度額を足し上げて計算(2018年)

・年収が300万円未満の方も、ふるさと納税制度を活用することが可能です。

理由2:自分たち自身、良い制度だと思っている

チーム内にプチ財テクが得意なTという者がいるのですが、社会人1年目(2013年!)からふるさと納税をしていたそうです。

T氏の勧めで周りのメンバーも昨年初めてふるさと納税をやってみたのですが(それまでは「税金の申請が面倒くさそう」と思ってやっていなかった)

- 子どものころに家族で行った旅行先を思い出す

- 地図やWikipediaで各自治体のことを調べる

- 家族に相談しながら返礼品を選ぶ

そんなプロセスがとても楽しかったです。

そして豪華な返礼品が届いたときには家族で大興奮でした。

控除の申請も思ってたより簡単で、「こんなに良い制度、なんで今までやってなかったんだろう」と口をそろえて言いました。

理由3:利用者の声を聞いて、感動した

ふるさと納税制度の調査を進めるために利用者の方々の話を聞かせて頂いていたのですが、返礼品が色々なところでドラマを生んでいることに気づきました。

・大切な人とのコミュニケーションを活性化

(利用者の声)

- 家族でふるさと納税の感想を言い合いながら、楽しみました。それが食卓の会話となり、また親戚へも波及し、とても楽しかったです。

- 娘、孫の集まりで夕食でうな丼としていただいた。とてもおいしく全員満足との評価であった。とくに孫のうれしそうな顔を見ているとそれだけでも満足です。

・特別な時間を演出

(利用者の声)

- 普段はなかなか贅沢できないけど、ふるさと納税の返礼品は我が家の年に1回の楽しみです。

- 送られてきて、開けた時に家族で、わーーーと喜んで、すぐに冷凍室にしまった。家族みんながため息をつきながら美味しく頂いた。

・自治体や生産者の丁寧な対応が、心を動かす

(利用者の声)

- 同封していた自治体からの手紙にも感謝の気持ちがこもっており、感動した。

- 息子も楽しんで食べており、生産者の手紙を一緒に読んで作り手を意識することができたのも予想外に良かった。

- 普段買うことのできない食材で作る料理は格別に美味しかったです。鮮度もよく、各お野菜の説明書きや効能についても詳細なメモを入れて頂き、きめ細やかさに感動いたしました。

返礼品が家族の会話のきっかけになったり、いつもの食卓に感動を加えたりと、ふるさと納税は利用者にとって一種のエンタメなんだと思いました。

そしてこの感動をもっと多くの人に広めたいと、心から思いました。

理由4:自治体担当者の話を聞いて、感動した

調査の際に自治体の方々にも直接話を伺ったのですが、担当者の方々の「もっと〇〇町のことを知って欲しい」という熱量が非常に高かったことに加えて、生産者の方々のやる気にも火をつけていることに気づきました。

(自治体担当者の話)

- 後継者不足から家業を閉じようとしていた生産者の方が、ふるさと納税を通してたくさんの注文があったことをきっかけに、人を雇って育成に力を入れ出した

- どうしたら寄付者がもっと喜んでくれるか?生産者の方々が集まり定期的に勉強会をやっている

そんな話を伺い、利用者ばかりにメリットがある制度ではなく生産者の方々の情熱を引き出し、歴史ある地方の名産品を守るためにも役立っている制度だと実感しました。

以前から、「日本の特産品や伝統品を守るために何か役立てないか… 紹介メディアでも作ろうか?」とチーム内で話をしていたくらいなので、反応せずにはいられませんでした。

サービスを通して実現したいこと

私たちがこのサービスを通して実現したいのは、以下の2つです。

- ふるさと納税体験者の満足度を上げる

- 未体験者にとってのハードルを下げる(もっとメジャーな制度にする)

1.ふるさと納税体験者の満足度を上げる

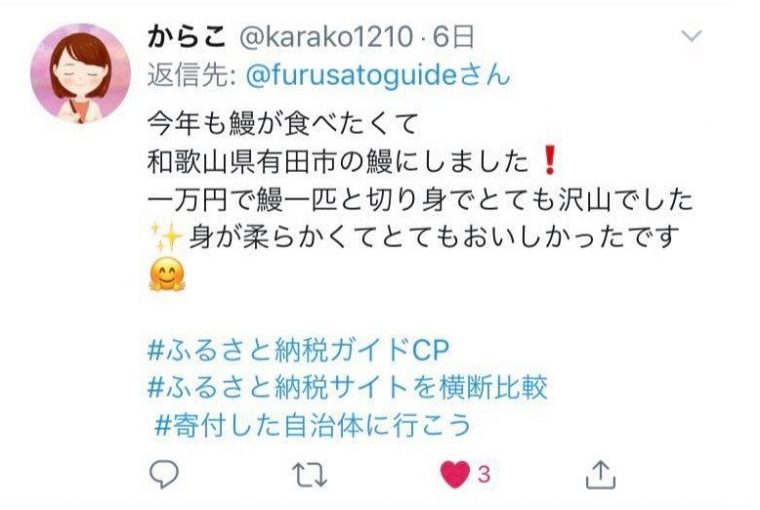

リピートに関するTwitterコメント

ふるさと納税の本来の趣旨は「好きな自治体を応援すること」ですが、寄付を通して各自治体とコミュニケーションしたり、返礼品を受け取ったりできることで「満足度」が上がれば、ちょっと手続きが面倒でも翌年もやろうという気持ちになったり、まだやっていない人にオススメしたくなるはずです。

ふるさと納税ガイドは各サイトを「横断比較」できるサービスですが、体験者の満足度をさらに上げるためにいくつかの問題を解決すると思っています。

ex.各サイトごとに掲載の自治体や返礼品が違う

CMをやっているような大手サイトでも、自治体や返礼品の掲載カバー率は意外と高くありません。「このサイト限定の返礼品」というのも存在します。

ふるさと納税ガイドは実質的に最も高いカバー率で寄付先の自治体や返礼品を見つけることができるので、納税者と自治体にとっての機会損失をゼロに近づけることができます。

ex.同じ返礼品でも、サイトによって量やポイント還元率が異なる

体験者の満足度を考えると、同じ自治体の同じ返礼品であれば、もらえる量が多くポイントがつく方が嬉しいはずです。

現状、同じ返礼品でもサイトごとにポイント還元率は異なりますし、返礼品の分量が異なることも多数あります。

ポイント還元については各サイトが自治体からもらう手数料の中から持ち出ししているので、「ポイント還元率が低いサイトで申し込めばその分自治体に対して少しでも多くの寄付金額が渡される」とは限りません。

であれば少しでも納税者にメリットがある選択肢を提示できることで、満足度を上げることができるはずです。

2.未体験者にとってのハードルを下げる

はじめてのふるさと納税に関するTwitterコメント

ふるさと納税という言葉は知っていても、「良く分からない」「面倒くさそう」そんな理由でまだ体験したことのない人がたくさんいます。

税金に関することや「申請」が必要な制度と聞くと、急に手が止まってしまう気持ちは開発チームもよくわかっているつもりです。

現時点では一部の人だけが使っている制度ですが、一般家庭にもっと広まることで1人でも多くの人に制度を有効活用して「あのワクワクと感動」を味わってほしいと思っています。

「ふるさと納税ガイド」は初めてふるさと納税を行う方もスムーズに寄付を進められるよう、税理士監修の「ふるさと納税徹底解説」を用意しています。

分かり安く理解して頂けることを目指して作ったので、ぜひ見てください。

また、分からないことがあれば気軽に匿名で質問できる「質問箱」を用意したTwitterアカウントもあります。#ふるさと納税ガイドCP を検索して頂くと「今年のふるさと納税どうしよう(どうした)」をテーマに多数の投稿がされているので、迷っている方は参考にしてみてください。

自分で返礼品を選ぶ手間をかけたくない方向けに、シミュレーションを行うと自分にぴったりの返礼品をレコメンドしてくれる「限度額計算シミュレーション」も作りました。

β版の時にたまったデータを基に、AIが最適な返礼品を提案してくれます。

皆さんが使用すればするほどレコメンドの精度も上がっていくので、ぜひご協力お願いします。

私たちの取り組みが、1人でも多くの人がふるさと納税を楽しむことに繋がればよいなと思っています。

「災害支援」も網羅性高く情報を掲載

災害支援に関するTwitterコメント

最近、大雨や台風などの被害が続いています。

横断比較できることは「災害支援」のお役にも立てると考えています。

ふるさと納税を活用すれば災害地に直接寄付をすることができるのですが、サイトごとに掲載されている自治体が異なります。

ふるさと納税ガイドで横断検索することで、より網羅性の高い災害支援先の発見をお手伝いできます。

「災害支援一覧ページ」を確認頂くか、サイト内の検索窓で気になる自治名を入力して活用ください。

※通常の返礼品と災害支援とで表示形式が異なるサイトが多いため、10月29日時点では災害支援一覧にすべての情報を掲載できていませんが、近日中にさらに網羅性の高いページに改良される予定です。

※ふるさと納税を活用して災害支援をしても返礼品の受取は発生しませんが、人によっては控除対象の範囲内で数万円以上の寄付が自己負担2,000円でできることになります。

追加サービスの提供も検討中

お金に関するTwitterコメント

一人でも多くの人に楽しんでもらうためには、情報の提供だけでは不十分だとも感じています。

たとえば、ふるさと納税の寄付を行ったお金が戻ってくるのにはタイムラグがあります(※)。

その一時的な出費が難しい方もいると思うので、そういった方々に寄付金を捻出するための支援をするサービスなども実現できれば良いなと思っています。

また、興味はあるが自分で調べたり手を動かすのがとにかく面倒な人は、チャットコンシェルジュサービスなどがあると便利に感じてくれるかもしれません。

将来的には、ふるさと納税の返礼品の配送や梱包資材周りの問題もテクノロジーの力で解決していければ良いと思っています。

※ワンストップ特例制度を活用した場合は寄付した翌年の6月から1年間かけて、本来納める住民税から「寄付金額-2,000円」が控除されます。確定申告を行った場合は翌年の3月の確定申告後に一部が所得税から還付され、残りは6月から1年間かけて本来納める住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を活用した場合も確定申告を行った場合も、控除される金額は基本的には同額です。

ふるさと納税制度に対しての賛否両論について

制度に対して否定的な意見も出ていることは重々承知しています。

メリットとデメリット両方が存在するのは間違いないことですが、前述した通りふるさと納税を通して「コミュニケーションの活性化」や「特別な時間の演出」に役だったり、「歴史ある地方の名産品を守る」ことの一助になっていることは素晴らしいメリットだと思っています。

そして2019年6月の制度規制により返礼品は「寄付金額の3割以下に抑える」「地場商品に限る」ことが順守されるようになり、「自分の故郷や好きな自治体を応援する」という本来の目的が実現されるよう改善もされています。

あくまで私たちの主観的な意見ですが、総じてメリットの方が大きいと思っているので、このサービスを作っています。

「ふるさと納税制度」のメリット例

- 過疎化などで歳入が確保できない自治体の収入が増え、地方の活性化に繋がる

- 返礼品の提供や事務代行を行う事業者に売上げが発生すれば実質的なGDPは増え、利益が出ればまたそれが次の税収にも繋がる

- 「子育て」「動物愛護」「災害支援」など、自分たちが興味のあることに税金の使い道を指定できる

→選挙に行くのと同様、行政に自分の意見を「確実に」反映させる有効な手段です。

「ふるさと納税制度」のデメリット例

- 自分が住んでいる自治体の税収が減る

→減ってしまうことは確かですが、地方交付税が支給されている自治体は「マイナス分の75%分まで補填される」という事実もあるので、自分が住む自治体に実際どれくらいのインパクトがあるのかは、調べてみると良いかもしれません。 - 自治体から各ポータルサイトへの手数料支払いが発生している

→各自治体発信のプロモーション手段が制限されている中で(※)、今は各ポータルが「ふるさと納税」の市場を効率的に大きくしてくれていると思っています。そして市場の拡大が落ち着き伸びしろが無くなるころには、価格競争の原理で徐々に手数料が是正されていく可能性が高いです。

※参考:総務省

ふるさと納税を楽しむ!4つのTips

お待たせしました。最後にふるさと納税を楽しんで頂くためのTipsを紹介します。

1.特産品の収穫時期を知ろう

お米とフルーツの収穫時期目安(※目安です。地域や品種によって前後します。)

冷凍で届くことの多い肉や魚と異なり、新米やフルーツは収穫時期にならないと発送ができません。

「予約品」として年間通して返礼品に出ていることもありますが、収穫量が読める時期まで予約を受け付けていないことも多いです。

欲しい返礼品が現在サイトに出ていなければ、収穫時期の1ヶ月くらい前からまたチェックしてみることをお勧めします。

2.返礼品の到着日が偏らないよう気を付けよう

ふるさと納税を年末にまとめて行う方が多いですが、たくさんの冷凍品が同じタイミングに届いて冷凍庫に入りきらない方や、消費のため「1日3食〇〇を食べた」という方が出てきます。

上級者は年間を通して複数のタイミングに分けて寄付を行い、返礼品を楽しんでいます。

寄付するタイミングがどうしても年末になってしまう方は、各返礼品の配送予定日を確認してください。

複数回に分けて返礼品を送ってくれる「ふるさと納税の定期便」もオススメです。

3.「控除限度額」が増える要素が無いか確認しよう

控除される限度額は給与収入額や家族構成によって異なりますが、「不動産所得」や「株取引」、「株式譲渡益」などで税金を納めた方は限度額が増える可能性が高いです。

該当者は限度額を計算する式の「住民税の所得割額」の部分が増えることになるので、給与収入と他の収入合わせた合計額から算出しましょう。

※所得税率が給与収入のみの場合と変わる場合、計算式の「所得税率」の部分も変更する必要があります。

4.寄付する自治体の事を知ろう

自分の生まれ育った故郷や旅行に行ったことのある土地にふるさと納税をする方もいれば、返礼品をきっかけに各自治体のことを初めて知る方もいます。

もし後者の場合、返礼品が届くまでにその自治体の事を調べておくと、到着したときの楽しみが何倍にもなります。

ふるさと納税ガイドでは100以上の自治体に直接インタビューを行い、ふるさと納税に対する想いや寄付金の使い道、オススメの返礼品や観光名所について記事にまとめています。

自治体の理解にお役立てください。

以上、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

皆さまが「ふるさと納税」を楽しむために、当サービスが役立つことがあれば幸いです。

2019年10月29日 開発チーム一同

※Twitterなどでサービスの感想をお聞かせ頂けますと幸いです。皆様のご意見をお待ちさせて頂きます。